在每個古裝劇中,您是否留意過那個拎著燈籠、手持木魚的身影?

當他「咚咚咚」地敲響黑夜,報出時辰,又悄然隱入漆黑街巷。

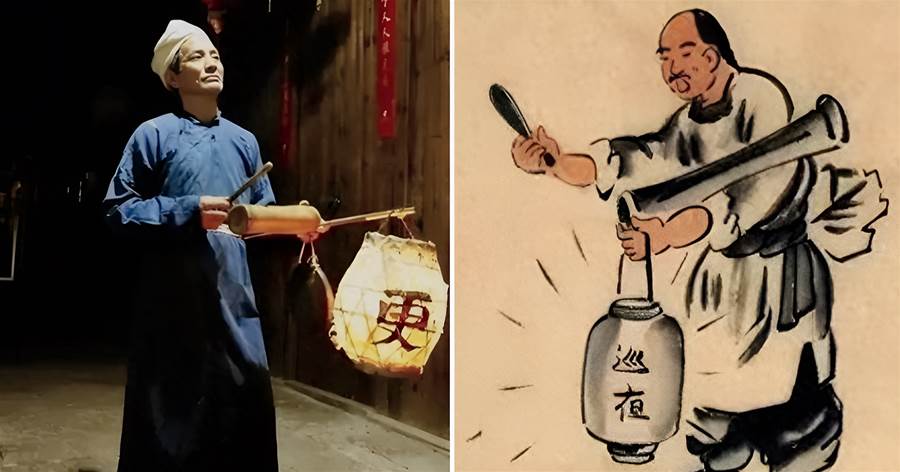

他們被稱為「更夫」,是古人特有的「報時器」。

可知道他們的工作遠不止報時那麼簡單,甚至連自家老婆孩子都常見不到面……

我們就走進打更人的世界,去揭秘那些湮沒在古城長夜中的故事!

在現代,「報時」早已是手表、手機的分內之事,人們簡單一瞥便知曉時間。

可在沒有這些智能設備的古代,想要精準掌握時辰可謂難上加難。

作為官方「欽定」的報時員,更夫無疑是最令百姓信賴的時間管理專家。

自古以來,中國便有了相對成熟的計時系統。

一晝夜分為十二個時辰,每個時辰又分為八個刻。

動輒數千年前,又有幾人家中能備上價格不菲的日晷、漏壺這類高級貨?

于是,以更夫為首的「活人版時鐘」便油然而生,成為老百姓生活中不可或缺的一部分。

事實上,要論中國歷史上最早的「報時員」,當屬活蹦亂跳的大公雞們。

據史料記載,早在先秦時期,就有了一群叫做「雞人」的特殊群體。

他們精心調養大量家雞,通過辨析雞鳴聲來判斷時間。

不僅帝王將相要靠雞鳴參加重大活動,就連百姓們也要聽雞起床覓食。

《史記》甚至記錄了這麼一則趣聞:

孟嘗君逃難至函谷關,因關卡只有雞叫時才開啟,

他不得已讓懂雞語的朋友模仿雞叫,才得以順利「潛逃」。

這個小故事也反映出先秦時期,雞鳴報曉在上至達官顯貴,下至黎民百姓中的重要地位。

不過到了漢朝,隨著更夫的出現,這群「雞人」也就漸漸淡出了歷史舞台。

起初,更夫還屬于官府系統中的重要角色。

他們多立于高台、鼓樓之上,用擂鼓聲音昭告天下。

不過隨著科技的進步,像日晷、漏壺等計時工具相繼出現,

更夫們也就從「金字塔尖」走到了街頭巷尾,成了地地道道的「打工人」。

到了宋朝,更夫制度進一步完善。

每個更夫都要隨身攜帶銅鑼、梆子作為打更工具,再輔以香燭、漏壺來精確計時。

為保證報時準確,更夫往往結伴而行——一人坐鎮高台鳴鼓,另一人則沿街巡邏,彼此照應。

更夫的工作看似簡單,實則需要面面俱到。

從七點鐘的一更,到次日五點鐘的五更,這十個小時里更夫片刻不得休息,

文章未完,點擊下一頁繼續